切问近思:关注组织发展与组织治理的核心议题

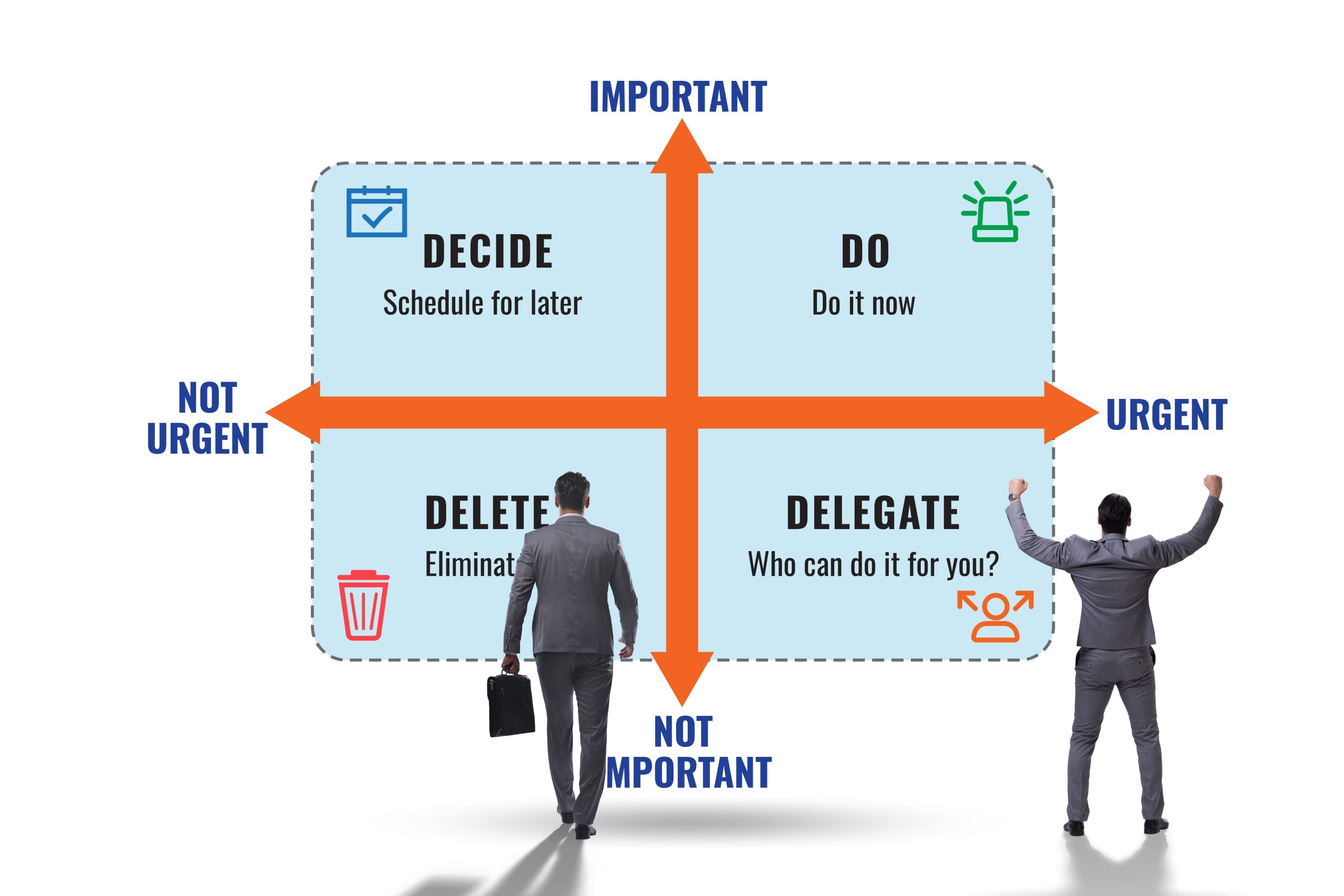

上周,一位制造业CEO向我吐槽:“全公司人手一本《高效能人士的七个习惯》,都在用重要紧急矩阵,但每月复盘时,团队80%的工作仍集中在重要紧急的第一象限。这究竟是工具失效,还是我们的执行偏差?”

他的困惑绝非个例。过去几年,我遇到了许多提出同样困惑的企业管理者,也发现了一个反直觉的事实:工具越理性,越容易暴露组织的非理性。当组织试图用理性工具对抗混乱时,往往低估了系统惯性的强大力量。

我发现,真正的症结不在于工具本身,而在于管理者是否敢于直面三个扎心现实:

认知盲区一:习惯性误诊

错把“火势”当“方向”, 当“紧急”绑架了“重要”的判断标准

某零售巨头的区域经理曾坚持将“处理门店客诉”标为重要紧急任务,直到我们调出数据:73%的投诉源自同一批瑕疵商品,而采购部早在三个月前就收到质检预警。

“每次灭火成功都在制造新的火源。”供应链总监的反思,揭露了优先级管理的第一重扭曲:组织奖励的是消灭火情的速度,而非预防火灾的能力。当团队习惯于用灭火速度证明价值,“预防火灾”反而成了绩效黑洞。

典型症状:

- 员工用“紧急任务完成量”作为晋升筹码

- 跨部门协作需靠“制造危机”推动

- 季度复盘时,80%的成果属于被动响应

管理处方:

- 在KPI中植入“防火系数”指标(预防性工作/应急工作耗时比)

- 推行“紧急事件溯源机制”:每个红色任务必须标注根本原因层级

- 高管季度述职时,需展示“消灭的潜在危机数量”

对企业管理者,在任务被贴上红色的“重要紧急”标签前,要建立“重要性审计”机制:

- 该任务对战略目标的影响系数是多少?(量化指标)

- 如果延迟处理会引发多大机会成本?(机会成本计算)

- 是否存在系统性解决方案?(根因分析)

对于中层管理者,同样可以做出3道过滤:

- “如果这个任务消失,客户会察觉吗?”(客户价值测试)

- “上季度同类型任务出现频率?”(模式识别)

- “解决它需要跨过几个部门?”(组织协同成本)

认知盲区二:沉默的共谋

KPI与组织文化如何制造“伪紧急”

在医疗设备维保行业,某公司服务团队的“24小时响应”指标,催生出一个诡异现象:工程师凌晨两点被叫醒处理“紧急需求”,到场却发现客户只是需要更换一个打印机的墨盒。当响应速度绑定了绩效考核乃至晋升通道,员工会自发把常规工作“危机化”。

典型症状:

- 几乎所有任务都被贴上“重要紧急”标签,红色标签泛滥成灾

- 团队总是在处理类似的问题,每次解决后都认为“这次终于搞定了”,但同样的问题会在下个月甚至下周再次出现

- 重要但不紧急的任务(如人才培养、流程优化、技术升级)永远被推迟,团队总是用“等忙完这阵子”来搪塞,但这些任务从未真正启动

管理处方:

- 设立“狼来了”指数,统计虚假紧急任务占比

- 在考核体系植入“反脆弱系数”, 高管会议讨论“本周本可避免的危机”

- 将“重要不紧急”象限事项的工作投入纳入考核

盲区三:管理者的言行不一

管理者自己的时间背叛了战略

某互联网公司墙上挂着“All in AI”的战略标语,但CTO的日历泄露了真相:每周67%的时间在评审临时需求,仅3%投入技术路线研讨。员工永远相信你投资时间的地方,而不是你宣称的优先级。

更致命的是,当口头上强调“要事第一”的管理者深夜发出“加急”邮件,布置”明天必须完成”的临时任务时,就是在向全员发送价值排序的强信号。团队在48小时内就会重启救火模式。管理心理学研究表明,员工对领导者非言语信号的敏感度是口头声明的7倍。

典型症状:

- 会议总被“突发情况”冲断

- 员工能准确预测领导临时加派任务的时段

- 重要不紧急事项永远停留在领导者待办清单前5项开外

管理处方:

- 周五下班前,把下周日历共享给员工,用绿色标注战略事项

- 收到临时需求时,先问:“这个值得我重新修改我的共享日历吗?”

- 每月公开一次“领导者时间分配仪表盘”

被低估的胜负手:把“危”变成“机”

观察那些跳出恶性循环的团队,会发现他们掌握着一个共性能力:每次灭火都在为系统补强。每解决一个危机,他们会同步产出多项制度流程成果,这就避免了像西西弗斯推石头,永远在重复处理同类问题。

曾经,某国际物流巨头上海分部曾深陷报关紧急件泥潭,直到建立紧急事项管理机制:

每解决1个加急工单,需产出:

- 1张 流程漏洞断点分析图(系统层面)

- 1项 人员能力补强计划(个体层面)

- 1条 预警指标(预防层面)

这种“危机资本化”的有效机制,使得其华东区紧急工单量两年下降41%,而客户满意度提升19%。

重启四象限的实践法则

1. 动态校准原则:给“紧急”戴上镣铐,重要性判断需每月用战略地图重新锚定

警惕“紧急”的通货膨胀,每周统计红色标签任务中,真正符合“重要+紧急”严格定义的比例,任何红色标签任务需经三问:

- “这个危机是否我们上季度就该预见?”

- “解决它能否让下次同类问题耗时减半?”

- “如果放弃处理,客户流失率会超过5%吗?”

2. 系统反脆弱原则:每个紧急任务必须产生系统免疫力

- 为指定人员分配设定紧急事件管理优化的专项职能

- 将10%以上的管理会议时间用于复盘流程漏洞

- 建立预测性风险管理仪表盘

3. 领导力镜像原则:管理者的时间分配就是真实的优先级宣言

- 将重要不紧急任务拆解为“15分钟微行动”, 植入每日待办清单,例如:架构升级→每天用晨会前5分钟讨论一个架构优化建议

- 在办公区设置“第二象限进度灯塔”(可视化看板)

- 制造选择的痛感,允许部分紧急事件自然死亡,每月设置1个“无救援日”,让部门自行消化紧急事件,统计因此产生的损失,将其计入系统改进预算

总结

当四象限工具失效时,恰是检视组织深层矛盾的契机。当你的团队仍在四象限陷阱中挣扎,本质上暴露的是组织的“时间观癌变”——错把即时性当价值,将反应速度等同于工作成效。真正的优先级管理从来不是时间分配的艺术,而是组织价值观的具象化实践。

那些能打破“紧急任务循环”的领导者,本质上是在重构一个更重要的东西——重新定义组织的时间货币:让每一分钟的投资,都在增加未来的选择权,而非偿还过去欠下的管理债。

下周召开团队会议时,不妨带上一份评估表,统计过去一个月内,有多少重要紧急任务实际上只是紧急的任务,又有多少未获得足够投入的重要不紧急任务?这些数字,可能就构成了你企业的管理效能晴雨表。

本文作者

如果你的企业也遇到了四象限失效的挑战,欢迎扫描下方二维码联系我们的增长顾问,获取《四象限失效诊断包》,内含:

- 紧急任务根因追踪模板

- 领导者时间背叛分析模版

- 15分钟战略微行动模版

- 紧急事件自然死亡记录模版

相关文章